Un buen lugar para entender el presente y plantearse preguntas acerca del futuro es sobre el terreno, viajando con la mayor lentitud posible.

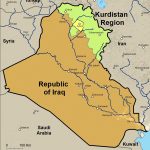

En el momento en que asomó la primera línea de colinas abovedadas en el horizonte, alzándose desde el desierto del norte de Irak en ligeras ondulaciones hasta culminar, a tres mil metros de altura, en macizos cubiertos de robles y fresnos, un conductor kurdo se volvió para mirar la vasta planicie, como de pasta resquebrajada, chascó la lengua con desdén, y dijo: “Arabistán”. A continuación se giró hacia las colinas y murmuró: “Kurdistán”, con el rostro iluminado. En 1986, durante el apogeo del asfixiante mandato de Sadam Husein, y, con todo, en cuanto se llega algo más en los opresivos valles y los intimidatorios desfiladeros, de pronto, las omnipresentes vallas publicitarias con la imagen de Sadam desaparecieron. Así como los soldados iraquíes. En su lugar estaban los peshmergas kurdos con sus bandoleras, tocados con turbantes y ataviados con pantalón bombacho y fajín.

Según el plan político, allí no se abandona Irak. Sin embargo, las montañas habían impuesto un límite al dominio de Sadam, un límite que solo se había superado mediante medidas extremas. Al final de la década de 1980, enfurecido por la libertad que dichas montañas habían garantizado a los kurdos a lo largo de décadas y siglos, Sadam lanzó una serie de ataques a gran escala sobre el Kurdistán iraquí –tristemente famosa campaña de Anfal- donde se estima murieron cerca de cien mil civiles. Es evidente que las montañas no fueron determinantes, aunque sirvieron de telón de fondo de esta tragedia. Hasta cierto punto, gracias a ellas el Kurdistán ha conseguido escindirse del Estado iraquí.

Las montañas son una fuerza que ayuda a preservar y que a menudo protegen culturas indígenas en sus desfiladeros de las feroces ideologías modernizadoras que, con tanta frecuencia, han actuado como plagas en las llanuras. Sin embargo, al mismo tiempo, esos macizos también han servido de refugio a las guerrillas marxistas y a los cárteles de narcotraficantes de nuestros días. James C. Scott, antropólogo de la Universidad de Yale, apunta que: “los pueblos de las montañas se entienden mejor como comunidades fugitivas, de esclavos prófugos que, a lo largo de dos mil años han huido de la presión ejercida por los proyectos de creación de Estados en los valles”. No olvidemos que fue en una llanura donde el régimen estalinista de Nicolae Ceauscesco (Rumania) hundió sus fauces en la población con mayor virulencia. En la década de 1980, en las alturas de los Cárpatos, se detectaban unos cuantos símbolos de colectivización. Estas montañas, declaradas la puerta trasera de Europa Central, se caracterizaban, en su mayoría, más por la presencia de viviendas de piedra y madera que por la de casas de cemento y chatarra, los materiales de construcción favoritos del comunismo rumano.

Los Cárpatos que rodean Rumania constituyen una frontera, tanto como las montañas del Kurdistán. Al penetrar por esta cordillera en el oeste, desde la putzsa húngara, una gran llanura ajada y majestuosamente desértica –caracterizada por un terreno negro como el carbón y mares de hierba de color verde intenso-, se comienza a dejar el mundo europeo de antiguo Imperio austrohúngaro para adentrase, poco a poco, en el territorio más deprimido, económicamente hablando, del antiguo Imperio Romano. El despotismo oriental de Ceaucesco, más opresivo que el caótico comunismo de gulash húngaro, fue posible, en última instancia, gracias a las murallas que constituían los Cárpatos.

Con todo, no era un sistema montañoso impenetrable. Durante siglos, los comerciantes habían prosperado al cruzar sus numerosos puertos, portadores de bienes y alta cultura, para que una muestra representativa de Europa Central echase raíces más allá, en ciudades y poblaciones como Bucarest y Ruse. Sin embargo, las montañas si constituían una gradación innegable, la primera de una serie en dirección este, que concluía, finalmente, en los desiertos de Arabia y de Karakum.

La capital de Azeirbaiyan, Bakú, situada en la orilla occidental del Mar Caspio, se distingue por sus murallas persas del siglo XII y sus palacios de ensueños construidos por los primeros magnates del petróleo, embellecidos con frisos y gárgolas; una pátina de Occidente que, a pesar de los Cárpatos, mar Negro y el alto Cáucaso, se niega a desaparecer del todo. Viajando hacia el este, Europa se va desvaneciendo por fases, y la frontera natural del mar Caspio señala la última etapa, que anuncia el desierto de Karakun.

Evidentemente, la geografía no basta para justificar la desesperanza de Turkmenistán. Más bien representa un principio de sensatez en la búsqueda de un patrón histórico, un modelo de reiteradas invasiones del yermo y desprotegido paisaje por parte de partos, mongoles, persas, rusos zaristas, soviéticos y una plétora de tribus túrquicas. No había ni el más mínimo rastro de civilización porque a nadie se le había permitido asentarse.

Estos son unos ejemplos que podrían ampliarse a otras regiones del mundo. En un mundo inestable y lleno de conflictos, el siglo XXI nos sigue mostrando la importancia vital de la geografía y cuanto más se extiende nuestra mirada a lo largo del paso de los siglos, mayor es el papel que desempeña.