Estábamos en Iquitos, ciudad peruana enclavada en el centro mismo de la Amazonia, desde donde partiríamos hacia el Centro de Supervivencia en la selva perteneciente a la Fuerza Aérea Peruana.

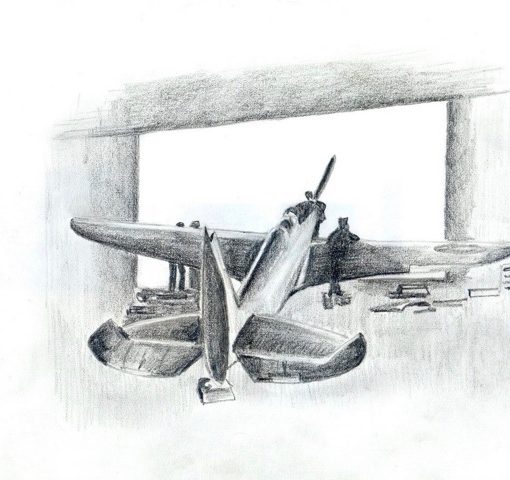

Abandonamos el muelle del Grupo 42 pasando al costado de los Twin anfibios que operan desde el río. Arriesgada tarea diaria que implica un vuelo de varias horas sobre la enorme extensión verde, llevando suministros y medicinas a las poblaciones diseminadas en las márgenes de los ríos.

Las tres lanchas en que embarcábamos, levantaban su proa sin tocar el agua y adoptaban, sucesivamente, formaciones de vuelo. Un viejo piloto de P-47 oficiaba de líder y mediante señas, daba órdenes correspondientes a los numerales dos y tres, quienes, en apretada formación de respondían, ora en columna, ora en escalón derecho o izquierdo.

El río, ancho y profundo, permitió por un tiempo, el incomparable goce de ver la selva cayendo sobre el agua y las típicas construcciones sobre pilotes que, en algún recodo solitario, mostraban su fragilidad, mientras sus ocupantes nos saludaban amistosamente.

La velocidad nos proporcionaba el fresco necesario para hacer placentera la travesía.

Esto no duró mucho tiempo. Abandonamos el cauce principal y continuamos por un pequeño afluente donde comenzamos a tomar precauciones. La velocidad disminuyó a la del paso de un hombre, mientras los árboles, cuyas copas se perdían en el follaje, desprendían bejucos y lianas que dificultaban el avance. A medida que el calor aumentaba disminuían las bromas entre quienes ocupábamos las lanchas.

La calva del veterano piloto de “Thunderbolt” brillaba mientras esquivaba las ramas.

Llegó el turno de los motoristas, soldados de la FAP oriundos de la zona, que sin traspirar, parecían disfrutar la incomodidad creciente de sus pasajeros, conduciendo hábilmente las lanchas.

A mi lado se sentaba el “Alma Mater” del Centro que íbamos a visitar. Un Capitán FAP retirado, a quién su amor por la selva y su tesonero empeño por implantar cursos permanentes de supervivencia para pilotos que cayeran en la jungla, lo hicieron merecedor de su dirección. Rondaría los sesenta años y había permanecido muy serio y callado durante todo el trayecto.

Me pareció poco cortés de mi parte el permanecer callado, por lo que decidí comenzar un diálogo. ¿Qué mejor inicio que una frase de admiración por la naturaleza que nos rodeaba? Me miró, se levantó el ala del sombrero manchado de traspiración y comenzó a hablar.

Las lanchas se deslizaban ahora muy lentamente, por momentos a fuerza de pértigas. Todo lo que nos rodeaba era selva baja, la Omagua peruana, donde la vida humana es casi imposible si no se es baqueano.

Debo reconocer que mi amor por la selva era del tipo platónico, declaratorio y cortés, y que, casi obligado por el hecho de ser un Oficial extranjero, lo consideré casi obligatorio.

El Capitán no lo interpretó de la misma manera.

Mi elogio lo despertó de su mutismo. Habló sin parar durante largo rato. Me nombró una infinidad de especies vegetales en latín, en castellano y su denominación indígena. Incluyó las cualidades curativas de muchas de ellas , cuáles podían servir de alimento y cuales debían evitarse. Finalmente, después de una larga exposición acerca de las bondades del bambú se detuvo bruscamente. Luego, con un extraño brillo en los ojos que me produjo una ligera inquietud, me dijo quedamente:

– Tengo una sorpresa para usted.- y sonrío enigmáticamente.

Las lanchas que nos precedían habían llegado a un pequeño embarcadero que, pese a su decrépito aspecto, permitía el desembarco. Un sendero abierto en la selva a golpe de machete conducía al Centro de Supervivencia.

Pero nosotros no desembarcamos. El Capitán le indico al motorista de nuestra embarcación que siguiera de largo y nos internamos sabe Dios donde.

Mis camaradas peruanos advirtieron la maniobra. Si bien eran Mayores, el respeto reverencial que sentían por el viejo Capitán los inhibía de cualquier contraorden.

– Ya llegamos-dijo por fin- y saltó del bote a una orilla que no tenía el menor lugar seco.

La sorpresa que me había prometido el Jim de la Selva peruano levantó la ira de mis camaradas de promoción que anhelaban tomarse unas cervezas frías en el Centro de Supervivencia, cosa que hacía largo rato estarían haciendo el resto de las tripulaciones de las otras dos lanchas.

-¿Dónde nos trajeron?-clamaban en aparente tono de broma pero claramente molestos por la circunstancia.

– ¡Fue el uruguayo!…¡Fue el uruguayo-repetían coléricos.

Cuando me llegó el turno salté a una melaza barrosa y mis pies se hundieron hasta los tobillos. El Capitán avanzaba chapoteando, feliz, en la espesura en penumbras donde todo rayo solar había desaparecido. Debimos pasar por debajo o por encima de troncos podridos con hormigas grandes como un dedo pulgar. Miré mis zapatos cubiertos por un barro negro y me vino a la memoria el plácido local de la Cooperativa donde los había comprado. Habían resultado buenos. Ahora, bajo la difusa luz que apenas penetraba la arboleda, semejaban dos pesados monstruos de informe apariencia.

Después de una interminable travesía, plena de epítetos poco reconfortantes hacia mi persona y de algún fruto extraño y descompuesto que se estrelló en mi espalda, como recompensa de mis camaradas, avistamos la lancha en un recodo del río.

-¿Y…que le pareció?- me dijo el Capitán cuando estuvimos abordo.

– ¡Sensacional!-atiné a decir-Lástima que no trajimos el equipo apropiado.

-En realidad no es muy necesario-contestó-por lo qué, y atendiendo a lo poco amistosas miradas de mis colegas peruanos, agregué intentando disuadirlo de otra aventura semejante.

– A mí lo que en realidad me gusta es nadar-imaginando que eso bastaría para no seguir con su fanático “hobby”. Por otra parte me parecía del todo imposible que me ofreciera un lugar de práctica en tan salvaje y hostil paisaje.

Me equivocaba.

-¿Nadar? Espere a llegar al Centro y podrá nadar cuánto quiera.

La sorpresiva aparición del Centro de Supervivencia en medio de un claro junto al río, puso fin al diálogo.

La construcción, totalmente de madera, se eleva sobre pilotes en una lengua barrosa del río. Un pequeño muelle permite el acceso a embarcaciones muy menores. Allí se alojan diez oficiales realizando un severo curso de supervivencia que dura un mes. Al momento de nuestra llegada, por razones de programación, no había ninguno.

Nos ubicamos en una amplia terraza que daba al río. Cubiertos de sudor y sucios de barro, nos dejamos caer en cómodos sillones de madera roja. Dos indígenas, apenas cubiertos con taparrabos, acercaron un medio tanque lleno de cervezas heladas. En ese momento, traspirando, con la ropa pegada al cuerpo, incómodos por el calor y los mosquitos que nos habían acompañado desde el principio del viaje, la visión de aquella deliciosa bebida me hizo agua la boca. En el preciso instante en que mi mano aferraba el elixir en lata, el Capitán me interrumpió diciendo:

– ¡Mayor!…refrésquese con un buen baño…y aproveche a nadar a usted que tanto le gusta – en tanto señalaba la barrosa corriente.

Cuando intentaba una excusa más o menos valedera para eludir el compromiso, los tripulantes de la lancha que me hacían responsable de haberlos arrastrado a una caminata selvática fuera de programa, prorrumpieron en un vengativo alborozo.

-¡Sí, sí, que se bañe!… ¿Tiene miedo el uruguayo?… ¡Que se tire al agua o lo tiramos!

Tratando de aparentar una tranquilidad que estaba lejos de sentir, comencé a quitarme la ropa en medio de los gritos de la alegre e irreverente turbamulta ligeramente alcoholizada.

– ¡Que blanquito el uruguayo!… ¡ Carnecita de pescado!- vociferaban unos.

– ¡Comidita fina para el canero ¡- respondían otros entre risotadas.

Los únicos que permanecían impasibles ante el escarnio, eran los dos indígenas. Cuando quedé desnudo, solo cubierto por mi ropa interior, la mirada indescifrable de sus oblicuos ojos, me causó un temor incomprensible.

Descendí los irregulares escalones de la escalera y caminé unos metros hasta entrar al agua cálida como una sopa. A la desagradable sensación de tibieza se sumó la inefable experiencia de hundirme en un barro pestilente. En cuánto pude flotar mantuve mis pies lejos del fondo y ensayé mi mejor sonrisa para los incansables espectadores, que desde la terraza, seguían exigiendo mayores proezas.

– ¡Más allá, uruguayo…más allá…y ojo con el canero…!!

Finalmente, haciendo de tripas corazón, me alejé con fuertes brazadas al interior de la ensenada. Las voces ahora me llegaban desde lejos repitiendo incansables:

-… ¡Por ahí no…uruguayo…que anda el canero…y ojito con el canero…!

Cuando me detuve comprobé con inquietud que me había alejado bastante.

Desde la bóveda, baja y oscura de la arboleda, descendían bejucos que rozaban mi cabeza provocándome sobresaltos histéricos. Cuando descubrí entre las ramas negras la más enorme de las telarañas que jamás hubiera visto, mi carne se puso de gallina. Aunque su constructora no estaba a la vista su visión me provocó tal conmoción que regresé por donde había venido con la energía que solo desata el pánico.

La jauría parecía haberse calmado. Próximo a la orilla me llegó el sonido de la música. Un conjunto folklórico especialmente transportado para nuestra visita entretenía a mis camaradas. Incluía dos bailarinas semidesnudas que se movían rítmicamente al golpe de los tambores.

Me sentí relativamente seguro al salir del agua con mi blanco calzoncillo reglamentario pegado a mi cuerpo.

Supuse que los indígenas habrían encontrado mejores objetos donde posar sus inescrutables miradas.

El día había pasado rápidamente y teníamos que apresurarnos para que la noche no nos tomara desprevenidos en medio de la floresta.

Antes de embarcar para el regreso el Capitán nos reservaba una última sorpresa.

Nos guió por la orilla del río hasta un remanso. Estábamos justamente en el lado opuesto donde, unas horas antes, tomara mi “voluntario” baño.

El agua mantenía su color barroso, pero su superficie parecía un espejo. El Director sacó entonces de una bolsa de nylon que llevaba en su mano, un trozo de carne sanguinolenta a la que atravesó con una larga pértiga. Levantó lo que parecía ser un bofe de vaca por sobre nuestras cabezas y lo introdujo en el río.

Un segundo después y ante nuestro estupor, el agua comenzó a vibrar y se tiño de rojo.

Entonces supe que era el Canero.

Del libro “Las ocho regiones naturales del Perú” del Doctor Javier Pulgar y Vidal, Ecólogo de fama mundial y Profesor de la Academia de Guerra Aérea , transcribo:

“El “chucha-canero”, en el dialecto indígena de la Omagua, significa “pelo”. Se llama así porque es delgado, llega a medir cuando más 8 centímetros de largo y algo más de medio centímetro de ancho. La cabeza es afilada, provista de de espinas como anzuelos. Esta especie tiene la singularísima particularidad de introducirse por la uretra de hombres y mujeres, asó por otros orificios del cuerpo humano y de los animales. Por esto, los silvícolas evitan bañarse en los lugares que saben están infestados de caneros o utilizan, tanto hombres como mujeres, dispositivos especiales protectores que reciben el nombre de “moque “en ciertas tribus.

La experiencia ha enseñado que atacan siempre que siente olor a orines y por ello suelen parasitar durante la micción. Generalmente es doloroso para los hombres y menos sensible para las mujeres; en algunos casos el dolor es más fuerte y en otros casi imperceptibles, pero pronto se hace presente por la intensa hemorragia que produce el canero. El reverendo Edgar J, Burns, que vivió varios años en Yirimaguas, tuvo oportunidad de tratar algunas víctimas de este pez, en todos los casos se vio precisado a apelar a la única medicina conocida: un cocimiento de frutas y hojas verdes de la Genipa americana.

Las teorías para explicar el porqué ataca así el “chucha-canero” son muchas, pero no se ha comprobado ninguna. Las principales son las siguientes:

- El canero es urinófilo.

- El canero procura ir contra la corriente y por eso se lanza contra lo que produce la orina.

- El canero se alimenta de sangre y la busca en las mucosas débiles de agallas, uretras, etc.

Lo grave y casi inexplicable del canero es que un animal tan diminuto pueda producir una hemorragia tan grave. Resulta pues uno de los mayores peligros selváticos y sin el eficaz remedio de la Genipa, fruto de la sabiduría indígena, los médicos se ven obligados a intervenir quirúrgicamente con graves consecuencias para la integridad y el futuro del paciente.

Alarmado ante aquella evidencia, increpé al Director el no haberme avisado de aquel riesgo. Sonriendo me contestó que esa parte del río estaba aislada de la pequeña “playa” donde tomara mi baño.

Poco después emprendimos el regreso. Cuando las lanchas aumentaron su velocidad, al encontrarse en el cauce principal del río, una duda seguía provocándome inquietud: ¿Que habría sucedido de haber tomado la cerveza antes del baño?

Al pisar el civilizado embarcadero del Grupo 42, mis amigos peruanos y yo, vimos caer el sol en la creciente penumbra de la Omagua.

Elbio Firpo