Todo tiene su historia, incluso la historia. En la mayor parte de los idiomas, “historia” denota dos cosas: el pasado, pero también el estudio y la descripción del pasado, un determinado tipo de narración. Y ¿en qué estado, con qué perspectivas de futuro, se encuentra esa narración hoy, en los primeros años del siglo XXI? Debemos empezar por el estado y las perspectivas de futuro de la profesión del historiador; o, dicho de manera más precisa, del acto de enseñar historia o de escribir sobre ella como una profesión acreditada que llevan a cabo profesionales acreditados.

La historia como actividad profesional es más reciente de lo que se suele pensar. La existencia en la historia empezó con Adán y Eva, que vivían en su tiempo y lo sabían. A partir de ellos, cobraron existencia el relato y la escritura del pasado, pero fueron quizás unos cuantos griegos los primeros que se ejercitaron de forma consciente (y excelente) en la “historia” (la propia palabra “historia” viene del griego, donde venía a significar “investigación”). Los grandes escritores griegos, romanos y de otras culturas (por ejemplo los del Nuevo Testamento) se inclinaban por registrar y escribir sucesos reales sobre gente real y no sucesos legendarios sobre gente de leyenda, pero ni a ellos ni a sus lectores se les ocurría utilizar el nombre de “historiadores” o de “biógrafos”. Muchos siglos después, desprenderían cierto tufillo a profesionalidad algunos hombres a los que se denominaba “cronistas” y que tenían encargado la tarea de llevar el registro de determinados sucesos o de determinadas personas. Con todo, estos hombres no diferían mucho de sus predecesores griegos o romanos. Más adelante –no durante el Renacimiento sino más bien, en general, posteriormente- apareció el surgimiento de la conciencia histórica, concretamente en Europa Occidental y en Inglaterra; algo que para muchos supuso un cambio de mentalidad y de vocabulario. Ese algo se hizo sentir en un interés cada vez mayor por la historia, e incluso por el autoconocimiento. La aparición de la conciencia histórica en torno al siglo XVII puede haber tenido tanta importancia –si no más- como la aparición del método científico.

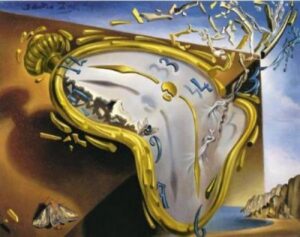

En lengua inglesa, el Oxford English Dictionary registra la primera aparición de ´historia´ “en tanto que registro formal” en el año 1482; la de ´historiador´, medio siglo más tarde, en una época en la que la palabra ´siglo´ no tenía su significado actual. Poco tiempo después, ´primitivo´ cobra, por primera vez, el significado de que ciertas cosas y ciertas personas se hallan todavía “por detrás” de nosotros; ´progreso´ significa por primera vez avance en el tiempo (ya no solo en el espacio); ´siglo´, ´contemporáneo´, ´década´, ´época´, ´Edad Media´ (por primera vez en 1688, señalando un lapso de tiempo bien definido entre lo ´antiguo´ y lo ´moderno´), ´evolución´ y ´desarrollo´ vienen un poco después. Al mismo tiempo, esta nueva visión de la historia trajo consigo un nuevo tipo de visión interna, que se ejemplifica claramente en la aparición de palabra con el prefijo: ´autoestima´, ´autocompasión´ o ´autoconocimiento´ hicieron su aparición en el idioma inglés durante el siglo XVII; ´ego´ y ´egoísmo´ llegan un poco después, cuando aparece por ejemplo ´anacronismo´, que hace referencia a algo mal ajustado a su tiempo, esto es, a algo que está históricamente equivocado. (Recuérdese que dos siglos antes Tiziano y compañía pintaban escenas y figuras bíblicas con la indumentaria de siglo XVI, y casas y villas italianas del mismo siglo al fondo).

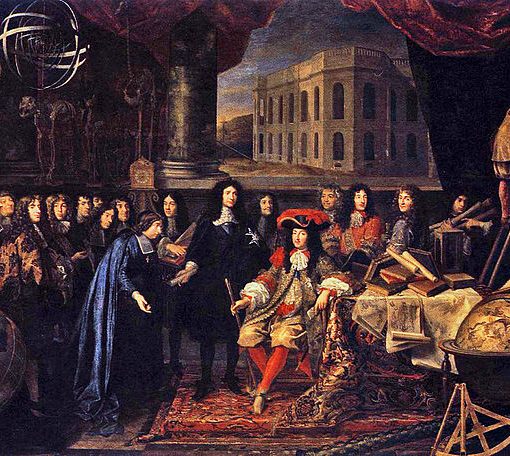

En suma: la historia de este desarrollo de la conciencia histórica precedió (y trascendió) la historia de la historia profesional. Por supuesto, la primera condujo a la última. En algún momento, en torno al año 1700, hace ahora unos trescientos años, algunos hombres empezaron a darse cuenta de que el conocimiento de la historia podría ser no sólo interesante, sino también práctico, en especial para lo concerniente a las relaciones entre estados. Hacia 1720, el cardenal Fleury, consejero del rey de Francia, escribió que “un hombre de estatus mediocre necesita muy poca historia; aquellos que desempeñan algún papel en los asuntos públicos necesitan mucho más y para un príncipe toda es poca”. El Profesorado Regio en Historia Moderna, instituido en Oxford en 1724 por el rey Jorge I, estaba restringido a la educación de jóvenes diplomáticos. El adjetivo “diplomático” se refería por entonces al estudio y análisis detallado de documentos; en este aspecto, un gran erudito francés, Jean Mabillón (De re diplomática, 1681), que se dedicó sobre todo a estudiar los primeros documentos de la Iglesia y a señalar sus errores, se adelantó en casi un siglo al “estudio” científico de la historia. Pero ya estaba en marcha algo más amplio (y más profundo). Durante el siglo XVIII la historia empezó a frotar y a florecer como literatura, especialmente en Francia y en Inglaterra, y hubo un gran incremento en la cantidad de personas que leían por placer. Voltaire se dio cuenta perfectamente; la historia es la forma de literatura que más lectores tiene en el mundo, escribió. De ahí que escribiera biografías históricas de Carlos XII y de Luis XIV, por ejemplo. “La historia es la especie de escritura más popular”, dijo Gibbon, y a ella se dedicó. Hacia fines de ese siglo el doctor Johnson, en uno de sus comentarios a Boswell, se lamentaba de que no hubiera suficiente historia genuina.

Y tenía razón, en más de un sentido. Ahora la historia ya existía como una rama de la literatura de evasión. Pero recordemos que hace trescientos años no existían los cursos de historia. En las escuelas de bachillerato y en las universidades medievales, la historia no entraba en el temario. Nadie se licenciaba en historia. Puede que a la gente le interesara la historia cada vez más pero, por el momento, no había historiadores profesionales. Y entonces, hace unos doscientos treinta años, la cosa empezó a ca