El sueño era recurrente. Se encontraba frente a una puerta de roble a pocos centímetros de su rostro. La puerta no tenía cerrojo, ni pestillos y eran inútiles los esfuerzos que hiciera con sus manos para intentar abrirla. El miedo inicial se transformaba en pánico.

Gritaba y golpeaba con desesperación creciente la pulida superficie apenas iluminada por una luz ambigua.

Entonces en el colmo de su angustia llegaba la voz de su madre y sentía la leve presión de su mano apoyarse en su hombro como una caricia.

- ¡Otra vez Atilio!- dijo con fingida voz de alarma-vamos a tener que hacer algo contigo. ¿Qué va a pasar el día que yo no esté cerca?

Y después lo abrazaba tiernamente como si Atilio, en lugar de cuarenta años solo tuviera cuatro.

Madre e hijo vivían juntos desde siempre. Su temprana viudez acentuó el vínculo y los años pasaron, ella se hizo vieja y él se detuvo en una larga adolescencia.

Los sueños habían comenzado poco después de morir su padre. Tenía entonces diecinueve años. Al principio fueron muy breves, aunque es imposible calcular la duración de un sueño. Con el correr del tiempo, la pesadilla parecía prolongarse y la voz de su madre demorarse hasta la desesperación.

Se despertaba con los ojos muy abiertos, sudoroso y agitado y después de reconocer a su madre recuperaba lentamente la calma.

Por supuesto que el hecho había preocupado desde el principio a Atanasia que llevó a Atilio a que lo viera el doctor Rosendo Mendez, que era a su vez dueño de la única “droguería” del pueblo. Cuatro kilómetros separaban la granjita donde vivían de la pequeña población que languidecía al borde de la carretera interestatal. La distancia la recorría habitualmente Atanasia en un viejo Chevrolet del 38 heredado de su esposo, quién , precavidamente, había insistido en que aprendiera a manejarlo.

Años después sería Atilio el que se trasladara a su trabajo en una modesta oficina de fomento ganadero que un amigo de su padre, más por consideración que por necesidad, lo tenía como único empleado.

Las primeras visitas al Dr. Mendez fueron amablemente extensas y exhaustivos los exámenes practicados al entonces púber, en el improvisado consultorio ubicado al fondo de la droguería.

Es posible, que la entonces joven viuda, apenas entrecana y con grandes ojos azules, motivara al galeno a esforzarse en el estudio.

Las insistencia de Atanasia en recurrir al profesional cada vez que Atilio era presa de la pesadilla, y acaso la certeza del Dr. Mendez de la inutilidad de sus esfuerzos, sabiamente escondidos, en despertar cierta admiración en la angustiada madre, lo decidieron a formular un diagnóstico que limitara sus visitas.

Estimada Atanasia- explicaba – el pobre Atilio ha sufrido mucho la pérdida de su padre. De hecho no ha superado el duelo a pesar del tiempo transcurrido.

Creo que debemos esperar una mejoría que no será inmediata. Paciencia. Confío en que la medicación que le he indicado apresure su recuperación. No desesperar. Las pesadillas irán remitiendo. No son más que el reflejo de un profundo dolor.

Pero doctor- insistió Atanasia con sorpresa y un moderado tono de indignación- No son solo las pesadillas las que me preocupan. Hace tiempo que controlo su sueño sin que él lo advierta. Me asusta la absoluta rigidez de su cuerpo y su extrema palidez. En ocasiones acerco mi rostro al suyo y lo beso en la mejilla. He dejado de hacerlo. Un frio intenso, como de mármol-Dios me perdone- me atraviesa el cuerpo.

En ocasiones he intentado despertarlo apoyando mis manos sobre sus hombros y sacudiendo su cuerpo inútilmente. Pero lo peor de todo, Doctor- concluyó Atanasia emocionalmente destrozada- es que no puedo siquiera percibir su respiración.

- ¡Pamplinas mi querida Atanasia! – exclamó el médico levantándose con una sonrisa intentando que la mujer superara la dolorosa crisis.

- Mire…mire- continuó sinceramente conmovido- rodeando con sus brazos a la acongojada Atanasia- yo le voy a dar unas pastillas para que usted pueda dormir…¡Y hágame caso! – continuó con divertida admonición- todo esto es producto de un cansancio acumulado que no tardará en superar.

En tanto hablaba abrió la puerta del consultorio y señalando a Atilio que esperaba en un estrecho corredor entre cajones-le dijo al oído- dígame Atanasia, ¿ Le parece que ese muchachote que tiene por hijo no respira?

Después los despidió con una sonrisa. Respiró hondo y volvió al mostrador de la droguería.

La sorpresiva muerte de Atanasia pocos meses después causó una sincera consternación entre sus amigos y conocidos.

Pero al entierro fueron muy pocos.

Desde la breve colina donde se extendía el sencillo y descuidado cementerio se columbraba la pequeñez del pueblo.

Un par de autos, una camioneta rural y el montoncito de gente que rodeaba a Atilio que se fue dispersando a medida que caía la tarde.

Atilio siguió con su cronometrada vida. Partía a la mañana con el viejo Chevrolet y regresaba a la tarde.

Si algo había cambiado desde la muerte de su madre nadie podría saberlo. Las pesadillas parecían haber remitido definitivamente. El propio doctor Mendez lo había confirmado en oportunidad de un encuentro casual. Tal como yo se lo había dicho a la finada Atanasia- comentaba en rueda de amigos- en descarado autoelogio.

El día que se cumplían cuatro meses de la muerte de Atanasia, Atilio llegó a su casa a la caída de la tarde.

Repasó el ajado diario que había traído de la oficina y preparó la frugal cena de costumbre, en la ocasión fideos secos servidos con aceite de oliva y abundante queso, una manzana verde y una taza de te.

Se acostó temprano, en pleno invierno y a las ocho ya era noche cerrada.

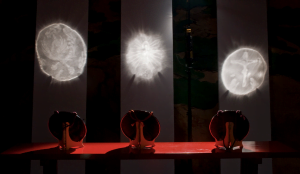

Apagó las pocas luces de la vivienda excepción hecha de una pequeña veladora que iluminaba apenas la mesita de noche. Había adquirido la costumbre desde la muerte de su madre. Sobre la hipnótica luz fijaba su mirada y se sumía en un sueño reparador sin pesadillas.

Esa noche, sin embargo, despertó a una hora incierta y sus ojos se abrieron a la más inconcebible oscuridad que pudiera imaginarse.

Su inmediata reacción fue tender el brazo hacia la invisible mesa de noche en busca de la perilla de la veladora. Pero su brazo apenas llegó a moverse detenido por un obstáculo insalvable. Lo mismo ocurrió con su otro miembro. En la sorpresa horripilante que no quería descubrir, llevó ambas manos hacia arriba y fueron detenidas por la tapa infame que durante años había confundido con una puerta sin pestillo y sin cerrojos.

Y después lo invadió el profundo y húmedo olor de la tierra recién excavada.

Elbio Firpo

Noviembre del 2009