Raúl Quiroga tiene la incierta edad de los que tienen más de sesenta años. Vive en un viejo caserón con un oscuro zaguán y varios dormitorios sin ventanas alrededor de una sala apenas iluminada por la luz de una alta claraboya. Una lámpara está siempre encendida al lado de un viejo sillón y algunos almohadones. Sobre las paredes cuelgan cuadros oscuros. El polvo invisible se deposita en el escaso mobiliario que permanece casi siempre en penumbras. Una cómoda y su espejo, algunas sillas. Una biblioteca y un reloj de pared. Poco más que eso. El televisor frente al sillón donde Quiroga pasa muchas horas. La cocina al fondo de la casa con su piso de grandes baldosas blancas y negras. Un horno de microondas se destaca anacrónico sobre la dudosa limpieza de la mesada, la bandeja de plástico con sus frutas de cera, un jarro para la leche, algunos platos puestos a secar al costado del antiguo lavabo de porcelana. Sobre sus grietas gotea una canilla de bronce.

Al costado de la cocina una escalera de madera lleva a la azotea. Allí Quiroga tiene un pequeño taller casero construido con ticholos y techo de zinc. Una pequeña ventana abierta a la altura de los ojos le permite ver un paisaje de chimeneas de dudosa verticalidad, alambres y palillos para tender ropa, las copas de los plátanos, antenas y cables, pretiles descascarados, el alquitrán sinuoso y reseco, tapando hendiduras.

Del otro lado de un murito bajo que separa las propiedades, una solitaria pileta de lavar.

A esta hora de la tarde, Quiroga baja el volumen de su televisor y mira su reloj. Las siete y diez. No tardará en sentir que se abre la puerta de la casa de al lado. Escuchará los tacos golpeando el piso de mármol del zaguán y entrar a la sala. A veces, inclusive, percibirá el sordo golpe de los zapatos cuando, en un brusco descalzarse, su dueña los arroje hacia cualquier parte. Sigue el silencio. La puerta del baño. El agua de la ducha.

Quiroga vuelve a subir el volumen.

Deberá esperar hasta mañana. A las siete y media abrirá la puerta al mismo tiempo que su vecina. No puede hacerlo todos los días. Ella no debe sospechar que él espera ansioso detrás de la puerta hasta que siente la llave girando en el tambor. El abrirá antes. Sentirá el perfume mientras se retrasa esperando su salida. Se saludarán algo sorprendidos por la coincidencia del encuentro matutino que Quiroga administra sabiamente. Ella le dirá como de costumbre: que constancia la suya, ¿cuántas cuadras camina? El le responderá que: hay que mantenerse. Ella caminará calle abajo hasta la esquina donde alguien del trabajo la pasará a buscar. El la mirará alejarse sobre sus tacos altos y sus medias negras. Recordará el botón desprendido de la blusa, el bretel negro del sostén.

No caminará mucho, dará una vuelta a la manzana, se asegurará que ya no esté en la esquina y volverá a su casa a tomar su café con leche con galletas y dulce. A las nueve volverá a salir hasta el negocio de videos de la otra cuadra. Lleva bajo el brazo la película que no terminó de ver la noche anterior. El dependiente lo saludará amablemente. ¿Qué va a llevar, don Raúl? Déjame mirar un poco y te digo. El local está bastante desprovisto. Las mismas películas de siempre. Al fondo los estantes de las “condicionadas”. A Quiroga ni se le ocurre acercarse. Mucho menos a llevar alguna. Se imagina la sorpresa del encargado. Ganas no le faltan pero sabe que eso no ocurrirá nunca. Elige una clásica y regresa. No volverá a salir hasta el otro día.

Seis meses atrás la vida de Quiroga se vio alterada por la noticia de que la casa desocupada, pegada a la suya, se había alquilado. Acostumbrado al silencio, los golpes sobre pisos y paredes que los trabajos de refacción requerían, lo pusieron desusadamente malhumorado. Los ruidos parecían multiplicarse por efecto de las grandes habitaciones vacías. Quiroga dio por sentado que su tranquilidad se había terminado para siempre. Pronto vendrían niños insoportables, madres gritonas, puertas cerradas con violencia, radios a todo volumen. Nada de eso ocurrió. Terminados los trabajos los obreros se fueron. Volvió el silencio. Por un tiempo se esparció por el ambiente un tenue olor a pintura fresca.

Silvia Martínez se mudó a su nueva casa un lunes de mañana. La mudanza fue rápida. El la vio regresando del video y retrasó su paso para observarla mejor. Vaqueros y championes. Una musculosa corta dejaba a la vista parte del abdomen y el ombligo. Quiroga aceleró su paso. Cuando pasó a su lado la saludó cortésmente. Ella le respondió con una sonrisa. Tenía los brazos ocupados con una gran caja de cartón. Traspiraba por el esfuerzo. Un vaho húmedo, ligeramente ácido y perfumado, llegó hasta Quiroga que sintió un súbito y extraño mareo. Después cerró la puerta tras de sí y se quedó largo rato inmóvil mirando el oscuro zaguán.

Desde entonces vive pendiente de los sonidos que surgen de la casa de al lado. Canillas y cisternas, puertas que se abren o cierran, platos que se entrechocan al lavarlos. Música. A veces son ecos apagados que Quiroga identifica con precisión. Los pies descalzos de Silvia moviéndose en la casa. El silencio que precede al baño, las prendas íntimas arrojadas al cesto de mimbre, el agua tibia recorriendo su cuerpo, los breves suspiros.

Entre Quiroga y su vecina no existía nada más que ese dudoso relacionamiento acústico y los protocolares diálogos, por otra parte esporádicos, que ocurrían en la mañana.

Pero estaba la azotea. Cuando descubrió por primera vez la ropa de Silvia tendida al sol, el inhóspito paisaje de rojos baldosones cambió totalmente. Identificar una prenda como la usada tal o cual día de la semana se convirtió en su pasatiempo favorito. Concluyó que la blusa negra era la preferida de su cercana moradora, que prefería el mismo color para sus medias y para su ropa interior, aunque sin descartar, en este caso, la lencería blanca con profusión de bordados. De las sábanas destacábase un juego Bordeaux de delicados brillos, probablemente de seda, que únicamente podía verse, los lunes de mañana. Su aparición sumía a Quiroga en una inexplicable y pasajera depresión. Sus medidas correspondían a una cama de dos plazas, no había duda de ello, y un recuerdo auditivo de una madrugada insomne y febril, solía instalarse, dolorosamente, en su ánimo.

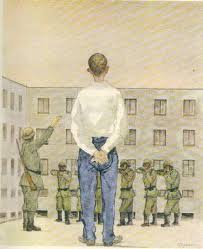

Solía pasar largas horas en su húmedo taller mirando por la estrecha ventana hacia el patio aledaño. El pensamiento girando en torno al oscilante ajuar que la brisa acariciaba. Esperaba la tardecita con la ilusión de que la dueña apareciera a recogerlo. Su corazón daba un vuelco cuando la puerta de hierro se abría chirriante. Entonces se quedaba quietecito, inmóvil como las chimeneas. Desde el ángulo de la ventana desde donde acechaba, podía ver sin ser visto. Cuando la puerta volvía a cerrarse y el ruido de las trancas aseguraba la noche, bajaba aterido a sentarse frente al televisor.

Cuando Silvia, a principios de noviembre, comenzó a tomar sol, el limitado placer de Quiroga adquirió, sorpresivamente, nuevos horizontes. Esperaba ansioso los fines de semana escuchando atentamente los boletines meteorológicos y mirando el cielo en busca de nubes.

Desde el estrecho cubículo con techo de zinc transformado en horno, la ve llegar, extender la toalla sobre el piso caldeado y quitarse la bata. Está tan próxima que Quiroga casi no respira por temor a ser descubierto. Ella ordena el recipiente con jugo de naranja y hielo, el protector solar, el celular, se recoge el pelo y se coloca los auriculares. Después se sienta. La modosa ceremonia de extender sobre su cuerpo la oleosa sustancia comienza por el rostro. Quiroga percibe ese perfume de playa y recuerda antiguas fragancias. Su madre vertiendo en su palma el aceite de coco desde el frasquito con tapón de corcho.

Inmune a la sofocante atmósfera del taller, indiferente al doloroso latir de su esforzado corazón, Quiroga observa. Las gotitas nacen sobre el invisible vello del labio superior. Como diminutos frutos se deslizan sobre las comisuras y caen sobre el húmedo pecho. El breve sostén detiene su carrera. Pero muchas otras nacen y en vertiginosa competencia buscan el vientre, cruzan el palpitante ombligo y se pierden en la ingle. Cada tanto una mano lánguida retira el sudor acumulado. Ajena totalmente a la observación de que es objeto, acomoda con inocente impudicia la bikini. Sus pulgares levantan la elástica cintura y la corren hacia abajo. Con los ojos cerrados, casi como una caricia, comprueba con sus palmas extendidas que haya quedado bien.

Quiroga conoce bien esa prenda que Silvia usa solamente para tomar sol en la azotea. Está pasada de moda y tejida en crochet, esa trama ligeramente floja que la hace parecer algo obscena. Su madre tejía mañanitas y mantelitos moviendo con primorosa habilidad las pequeñas agujas. Del meticuloso registro de toda la lencería que su memoria guarda, es su preferida. El íntimo contacto con su dueña hace que la considere como algo vivo. Una extensión del cuerpo que se alimenta con los humores profundos, cálidos y salobres.

La llamada del celular los sobresalta a ambos.

Tomando sol en la azotea-contesta. Está sentada, ligeramente molesta por el brusco despertar de su placentera modorra. –“Ahora?”- pregunta- “Ya?…Ya?”- insiste – “Bueno, pero dame media hora que me tengo que duchar”.

Quiroga la ve levantarse rápidamente, apresurarse hacia la puerta que deja abierta, y perderse hacia las escaleras. No se mueve. Conoce perfectamente cual es la rutina de Silvia. Sabe que vendrá en un momento a enjuagar el bikini y colgarlo en el alambre. El calor lo agobia. Está conmovido por el súbito desenlace y la opresión constante que siente en el pecho. Con el pelo mojado y descalza, Silvia, reaparece, lleva en sus manos la prenda que recién se ha quitado. Está cubierta indolentemente por la bata. Se apoya en la pileta de lavar y abre la canilla. Desde el amplio bolsillo, insistente, el celular. Fastidiada la vuelve a cerrar, seca su mano contra el muslo y atiende.

“Cómo que ya venís”?… “Me dijiste media hora…está bien…está bien…ya bajo”.

El ruido de las trancas. Una exaltación profunda se apodera de Quiroga. En la solitaria y quemante azotea del mediodía, la pileta de lavar, como un altar sacrílego, lo tienta irremediablemente. Camina directamente hacia él. Cruza el muro bajo un sol blanco y enfermo. Un sonido agudo y persistente lo aturde. La prenda, húmeda y tibia, parece abrirse en sus manos. Un olor a mar, intenso y lejano, lo invade.

Desde el extremo más alejado de la playa su madre le advierte con un grito mudo.

Y cae sobre las ardientes rocas cubiertas de algas y peces muertos.

Elbio Firpo, abril de 2009