El mensajero de la oficina colocó la tarjeta sobre el escritorio, Vicente la miró distraídamente y la rodó hacia un lado con el dorso de la mano, concentrándose de nuevo en la lectura del documento que tenía enfrente. Aunque había posado por un instante los ojos sobre las letras impresas en la pequeña cartulina, su significado apenas rozó la superficie de su conciencia y fue solo un rato después cuando las letras parecieron ordenarse en su cerebro y formar el nombre que ahora surgía con pleno significado para él.

—Leonardo Mirabal —dijo en voz alta complaciéndose, como antes, en la sonoridad de las palabras. Reclinándose en el respaldar de su lujoso sillón de cuero, Vicente se sumergió en recuerdos antiguos mientras se acariciaba la mejilla con el canto afilado de la tarjeta. ¡Qué lejanos le parecieron de pronto aquellos tiempos del colegio! El primer día de clases: los muchachos corriendo hacia las puertas enormes, gritando y riendo mientras él, esquivo y huraño, se pegaba a las paredes con los libros bajo el brazo; y las voces que pasaban rozándolo: “¡Leonardo, ahí viene Leonardo!”; y la conversación sorprendida al entrar al aula: “Leonardo, ¿me explicas este teorema?, no puedo entenderlo”; y en el primer recreo, el muchacho debilucho que decía: “Leonardo: ¿me dejas entrar al equipo?, he practicado mucho en las vacaciones…”

Vicente apretó con el dedo el botón nacarado del timbre y ordenó al mensajero tan pronto abrió la puerta.

—Haga pasar al señor Mirabal.

Maquinalmente se arregló un poco el cabello con las manos y se ajustó el nudo de la corbata.

—Con permiso —decía el hombre en voz baja, de pie en el hueco de la puerta.

Vicente se levantó de un salto de su asiento y caminó hacia él con las manos extendidas, observándole a los ojos ¡Dios mío, qué cambiado está!, y diciéndole apresuradamente:

—Por favor, Leonardo, pasa adelante. ¡Cuánto tiempo sin verte!

Después de apretarle las manos entre las suyas, le palmeó la espalda ¡qué flaco está y qué amarillo!

—Anda siéntate. ¡Qué sorpresa más inesperada y qué gusto me da verte!

Leonardo se sentó en el borde de la silla que le ofrecían y conservó el sombrero girando entre las manos mientras decía con suavidad:

—Yo también me alegro mucho de verte, Vicente. ¡Hace ya tanto tiempo!… Temí que ya no te acordaras de mí.

—¿No acordarme de ti?, pero, ¿estás loco?… ¡Cómo has podido imaginar semejante cosa!

Vicente se sentó de nuevo y mientras lo hacía le pareció de pronto verse a sí mismo en medio de la multitud que colmaba el salón de actos del colegio, y casi oyó la voz del maestro de ceremonias: “Y ahora, Leonardo Mirabal, ganador de la medalla de mérito, va a dirigirles la palabra en nombre de sus compañeros”…

La voz del otro lo sustrajo bruscamente de sus reminiscencias:

—No nos veíamos desde la graduación, ¿no es cierto?

—No, Leonardo —le contradijo—. Desde un año después de aquella fecha. Desde el 15 de septiembre de 1930, exactamente. Aquel día embarcaste para Europa a hacer el curso de postgraduado y yo estuve en el muelle para despedirte.

—Vaya, tienes una memoria estupenda. La verdad era que no lo recordaba.

Leonardo pareció que se disculpaba. Vicente se recostó en el respaldo de la butaca y apretó los puños bajo el escritorio al recordar la voz suave del director del colegio mientras le decía: “Lo siento mucho, señor Izaguirre, pero usted no ganó la beca. El señor Mirabal le sobrepasó por cuatro puntos”. Y la respuesta humillante de él, que todavía lo hacía enrojecer: “¿Mirabal? ¡Oh! Creí que no competiría…”

—Todo este tiempo he estado preguntándome lo que habla sido de ti —dijo en voz alta.

El otro hizo un gesto vago con la mano y respondió mirando hacia el suelo:

—Me han pasado muchas cosas desde aquellos días. No he tenido suerte, ¿sabes? Malos negocios… Locuras de juventud… Pero sobre todo mala suerte, mucha mala suerte.

Vicente se inclinó hacia adelante:

—Pero, Leonardo, no puedo explicármelo. Fuiste siempre el primer alumno del colegio… Hiciste una carrera brillante.

Leonardo habló sin quitar la vista del suelo:

—Si, una carrera brillante hasta que salí del colegio… ¿Sabes, Vicente? Creo que me hizo mucho daño el que allí las cosas me resultasen tan fáciles. Llegué a pensar que sería lo mismo afuera y, en cambio, ¡todo resultó tan distinto!… El día de la graduación parecía que tenía todo el mundo por delante…

Vicente, mientras lo observaba con mirada inexpresiva, continuó para sí el curso de las palabras del otro:… Y lo tenías, ¡claro que lo tenías! Estabas justamente entre el mundo y yo. Lo fuiste tomando todo a tu paso. Para mí no quedó más que lo que dejabas, porque siempre llegaba a todas partes un poco demasiado tarde: exactamente dos pasos después que tú…

—Pero, ¿y aquel matrimonio tan brillante que hiciste? —preguntó en voz alta.

—¡Ah! ¿Te enteraste de eso?… Duró poco. Apenas un año. Todo cuanto emprendí fracasaba, y mi matrimonio no fue una excepción. No podría decirte, Vicente, cuándo la suerte me dio la espalda. Quizás siempre me persiguió la fatalidad, o tal vez fue sucediendo poco a poco y no me di cuenta sino cuando ya era demasiado tarde. Lo cierto es que cuando intenté reaccionar, no contaba ya con nadie. Los que antes me adulaban, me volvieron la espalda. Las puertas que antes se abrían solas a mi paso, permanecían cerradas ante mis llamados desesperados… ¡No tienes idea de lo cruel que puede tornarse la gente!…

Leonardo hizo una pausa, y luego, tomando una súbita decisión, miró al otro a los ojos y exclamó:

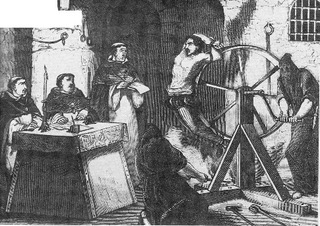

—Tienes que ayudarme, Vicente. Eres la última persona a quien acudo. No quise hacerlo hasta ahora porque no quería mezclar mi vida de colegio con este vía crucis por el que estoy pasando actualmente. ¡Aquellos tiempos fueron tan hermosos!… Pero todo ha sido inútil: ninguno de los otros ha querido ayudarme…

Vicente se puso en pie y miró desde arriba la figura encorvada en el asiento.

—¿Y qué puedo hacer por ti, Leonardo?

Respondió con voz anhelante:

—Sé que el doctor Jiménez, tu compañero de bufete, se retira. Me han dicho que andan ustedes buscando un substituto… Dame esa oportunidad, por favor, Vicente.

Él permaneció un rato mudo, mirándole siempre desde lo alto, mientras recordaba el día de la entrega de trofeos, cuando el funcionario del Gobierno ponía en manos de Leonardo la copa de plata que el equipo del colegio había ganado en las competencias deportivas del último año. ¿Era este hombre acabado, vencido, que estaba allí sentado, humillándose, el mismo muchacho alto, hermoso, fuerte que había recibido aquel trofeo?… Se inclinó sobre él y poniéndole una mano en el hombro le dijo:

—No te preocupes, Leonardo. Hablaré hoy mismo con Jiménez. Cuenta con mi ayuda.

—Gracias, Vicente —le respondió mientras le estrechaba las manos con efusión—. Sabía que no me fallarías.

Sonrió ampliamente y salió del despacho haciéndole desde la puerta un saludo con la mano.

Casi al mismo instante, la puerta lateral que daba junto al escritorio se abrió con suavidad y una cabeza canosa se asomó por el hueco preguntando:

—¿Alguna novedad, Vicente?

Vicente tuvo un pequeño sobresalto y poniéndose en pie respondió:

—Ninguna, Dr. Jiménez. Un solo visitante durante su ausencia. Justamente acaba de salir… Un tipo sin importancia a quien conocí hace años…

Y cuando la cabeza desapareció, Vicente sacó su mechero de plata del bolsillo, lo encendió con un movimiento del pulgar y lo acercó a la tarjeta que tomó del escritorio, manteniéndolo allí hasta que esta ardió totalmente con una llama rojiza y brillante.

FIN